HIV

Von der Übertragung, über die Symptome bis zur Behandlung

Inhaltsverzeichnis

1. Was ist HIV?

Die Abkürzung HIV steht für die englische Bezeichnung „Human Immunodeficiency Virus“ (menschliches Immunschwäche-Virus). Eine Infektion mit diesem Virus aus der Familie der Retroviren ist die Ursache für die Immunschwächekrankheit AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome/erworbenes Immunschwächesyndrom).

Nach der HIV-Übertragung verbleibt der Erreger lebenslang im Körper. Bisher gibt es weder eine Schutzimpfung noch ist die HIV-Infektion heilbar. Eine rasche Diagnose der HIV-Infektion ist wichtig: Sie ermöglicht Patient:innen den Zugang zur antiretroviralen Therapie (ART) und hilft weitere Übertragungen zu vermeiden. Durch rechtzeitige und konsequente antiretrovirale Therapie können Menschen mit HIV heute gut und lange leben. Eine schwere Immunschwäche (und somit der Ausbruch von AIDS) kann damit verhindert werden.

Von AIDS spricht man erst, wenn es zu einer spezifischen Kombination von Symptomen durch die HIV-Infektion kommt. Dabei vermehrt sich das HI-Virus so stark und schwächt das Immunsystem so sehr, dass sogenannte AIDS-definierende Erkrankungen auftreten können. Dazu gehören vor allem opportunistische Infektionen, die bei Menschen mit HIV/AIDS zum Tode führen können.

Das HI-Virus schwächt das Immunsystem, indem es wichtige Immunzellen (T-Helferzellen) außer Gefecht setzt. Nach der HIV-Übertragung dringt das Virus in die Zellen ein und bewirkt, dass diese weitere HI-Viren produzieren und ihrer ursprünglichen Aufgabe nicht mehr nachkommen. Eigentlich haben die T-Helferzellen unter anderem die Funktion, andere Zellen des Immunsystems bei der Abwehr von Krankheitserregern zu steuern. Diese wichtigen Abwehrfunktionen werden durch die HIV-Infektion zerstört und können nur durch eine erfolgreiche HIV-Therapie wiederhergestellt werden.

Der Infektionszyklus des HI-Virus besteht aus mehreren Schritten:

- Zunächst heftet sich das Virus an die Wirtszelle und schleust seine genetische Erbinformation, die als RNA-Molekül vorliegt, ein.

- Diese wird dann vom viralen Enzym Reverse Transkriptase in DNA-Moleküle umgeschrieben und mithilfe des viralen Enzyms Integrase in die Erbinformation der Zelle eingebaut.

- Die Zelle stellt daraufhin „Virusbauteile“ her, aus denen unter Zuhilfenahme der Protease neue Viren zusammengesetzt werden.

- Sie verlassen die Zelle und können weitere Abwehrzellen des Menschen infizieren.

Zunächst reagiert das menschliche Immunsystem auf den Angriff der Viren und wehrt sich aktiv dagegen. In dieser akuten Phase der Infektion, können Symptome auftreten, die fälschlicherweise oft als Grippe oder Darminfekt gedeutet werden, da diese nach kurzer Zeit wieder von allein verschwinden. Eine gewisse Zeit kann die körpereigene Abwehr das Virus so in Schach halten, es aber nicht vollständig beseitigen. Dies ist die Phase – auch chronische Phase genannt – in der Betroffene zwar infiziert sind, aber oft keine HIV-Symptome zeigen. Diese Phase kann mehrere Jahre dauern.

Es findet ein fortwährender Kampf zwischen Viren und Immunsystem statt: So bilden befallene T-Helferzellen beständig neue Viren und der Körper muss die zerstörten T-Helferzellen durch neue ersetzen. Je länger dieser Kampf dauert und je weniger T-Helferzellen vorhanden sind, desto weniger ist das Immunsystem in der Lage, den Körper vor Krankheiten zu schützen. Bei fortgeschrittener Abwehrschwäche können lebensbedrohliche opportunistische Infektionen und auch Tumore auftreten. Hier spricht man dann von AIDS. Doch dank der HIV-Medikamente lässt sich das Auftreten von AIDS verhindern. Man kann mit HIV heute lange und gut leben.

Nein, bisher gibt es keine Impfung, die vor einer Ansteckung mit dem HI-Virus schützt. Ein großes Problem ist, dass sich das Virus ständig verändert und so immer neue Varianten entstehen. Hat man Antikörper gegen eine Variante entwickelt, helfen diese gegen eine andere möglicherweise überhaupt nicht.

Bei einer HIV-Therapie werden auch deshalb immer verschiedene Medikamente eingesetzt, um die Vermehrung des Virus an verschiedenen Stellen zu blockieren. Mittlerweile stehen mehr als 30 Wirkstoffe gegen das Virus zur Verfügung. Was es inzwischen gibt, um eine Ansteckung zu vermeiden, ist eine sogenannte Präexpositionsprophylaxe (PrEP). Dabei handelt es sich um Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden müssen, um eine Infektion verhindern zu können.

Seit der Entdeckung von HIV im Jahr 1983 hat die Forschung bedeutende Fortschritte gemacht und es konnten große Erfolge erzielt werden. Durch die Entwicklung der antiretroviralen Therapie, haben Menschen heute eine gute Chance auf eine normale Lebenserwartung. Auch kann die Therapie dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus erheblich zu reduzieren. So wurde aus einer tödlichen Erkrankung, eine chronische Krankheit. Heutzutage nehmen Menschen mit HIV in der Regel lebenslang 1 bis 2 Tabletten pro Tag. Bei der HIV-Therapie werden mehrere Wirkstoffe kombiniert, um die Vermehrung des Virus effektiv zu unterdrücken. So ist es Menschen, die mit HIV leben, möglich, ein langes und gutes Leben zu führen.

Dank intensiver Forschung und moderner Therapien hat sich somit vieles verändert. Auch können Menschen mit HIV, die unter erfolgreicher HIV-Therapie sind, das Virus nicht mehr auf andere übertragen (n=n, im Blut nicht nachweisbar=nicht übertragbar).

Die Forschung konzentriert sich auf die Entwicklung besser verträglicher und einfacher einzunehmender Medikamente, wie z. B. Depotpräparate, die alle paar Wochen oder in Form von Implantaten verabreicht werden könnten.

Diese Fortschritte in der HIV-Forschung bieten Hoffnung auf eine verbesserte Lebensqualität für Menschen mit HIV. Auch an mehreren Wegen zur Heilung wird intensiv geforscht.

2. Übertragung von HIV

Eine Ansteckung mit dem HI-Virus ist nur dann möglich, wenn Körperflüssigkeiten, die eine große Menge Viren enthalten, in den Körper gelangen. Zu diesen Körperflüssigkeiten gehören zum Beispiel Blut, Sperma, Vaginalsekret (Scheidenflüssigkeit), der Flüssigkeitsfilm auf der Darmschleimhaut und Muttermilch.

Am häufigsten übertragen wird HIV:

- durch ungeschützten Sex, also ohne Kondom, mit einem infizierten Partner oder einer infizierten Partnerin (bei einer erfolgreichen Behandlung mit HIV-Medikamenten, wenn also das Virus im Blut nicht mehr nachgewiesen werden kann, besteht keine Übertragungsgefahr).

- beim Drogenkonsum durch das gemeinsame Benutzen von Spritzen und Nadeln.

- von einer Mutter mit HIV auf das Kind. Eine Übertragung ist während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder auch beim Stillen möglich, wenn die Mutter keine HIV-Medikamente einnimmt.

Im Alltag, in der Freizeit, bei der Arbeit oder beim Sport ist HIV nicht übertragbar. Auch erfolgreich mit HIV-Medikamenten behandelte Menschen (Virus kann im Blut nicht mehr nachgewiesen werden), die mit dem Virus leben, können das Virus nicht weitergeben. Bei alltäglichen Kontakten wie Händeschütteln, Umarmen oder Benutzen derselben Toilette kann man sich nicht anstecken – auch nicht beim Küssen.

HIV wird weder über Speichel, Schweiß oder Tränenflüssigkeit noch durch Tröpfcheninfektion übertragen, da die HIV-Menge für eine Ansteckung nicht ausreicht. Auch durch Insektenstiche oder über Nahrungsmittel und Trinkwasser kann HIV nicht übertragen werden. Bei gemeinsamer Benutzung von Geschirr, Besteck und Ähnlichem besteht keine Gefahr der HIV-Übertragung. Auch Toilette, Bad und Waschbecken können problemlos mit Menschen mit HIV geteilt werden (jedoch sollten Rasierklingen oder Zahnbürsten nicht gemeinsam benutzt werden, um mögliche Blut-Blut-Kontakte zu vermeiden).

Selbst wenn virushaltige (Körper-) Flüssigkeit auf die Haut kommt, führt dies zu keiner Ansteckung – sofern die Haut intakt ist, also keine offene Wunde vorliegt. Intakte Haut ist eine sichere Barriere. Außerdem bleibt das HI-Virus außerhalb des Körpers nicht lange ansteckungsfähig.

3. Wie kann eine Ansteckung verhindert werden?

Beim Sex:

Kondome und Femidome schützen beim Sex davor, dass HIV auf Schleimhäute und in den Körper gelangt. Zum „Safer Sex“ gehört auch, mit der Partnerin oder dem Partner über den gemeinsamen Schutz vor Ansteckung mit HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen zu sprechen. Durch eine konsequente Nutzung von Kondomen kann das Risiko einer Infektion mit anderen sexuell übertragbaren Krankheiten wie z. B. Syphilis, Tripper (Gonorrhö), Herpes, Hepatitis B gesenkt werden.

Die Vermehrung von HI-Viren im Körper wird durch eine stabile und erfolgreiche HIV-Therapie so stark unterdrückt, dass sich keine Viren mehr im Blut finden. Somit kann das Virus auch nicht mehr übertragen werden: nicht nachweisbar = nicht übertragbar (n = n).

Die Prä-Expositionsprophylaxe dient durch die Einnahme von bestimmten HIV-Medikamenten der Vorsorge vor einem möglichen Kontakt mit HIV. Sie ist für Personen ohne HIV-Infektion gedacht, um sich vor einer Ansteckung zu schützen. Bestimmte Ärztinnen und Ärzte verschreiben die PrEP an Menschen mit erhöhtem HIV-Risiko. Die PrEP schützt vor einer HIV-Infektion, aber nicht vor anderen sexuell übertragbaren Infektionen. Entscheidend für die Durchführung einer PrEP ist die Bewertung des möglichen HIV-Risikos. Die Einnahme erfolgt fortlaufend 1 x täglich. Die Verordnung der PrEP soll gemeinsam mit einer Beratung zu weiteren Schutzmaßnahmen vor einer HIV-Übertragung erfolgen. Zudem ist wichtig, dass ein ausreichender HIV-Schutz durch eine PrEP nicht sofort, sondern verzögert einsetzt.

Die Deutsche Aidshilfe informiert auf ihrer Internetseite über die PrEP und gibt an, wo man die Therapie erhält oder suchen Sie das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Beim Drogenkonsum:

Vor einer HIV-Infektionen beim Drogenkonsum, kann man sich schützen, indem man immer nur die eigene Spritze und das eigene Zubehör verwendet.

Während der Schwangerschaft, bei der Geburt und beim Stillen:

Die Übertragung von der Mutter mit HIV auf das Neugeborene kann durch eine erfolgreiche HIV-Therapie verhindert werden. Auch vaginale Entbindungen und Stillen sind möglich, wenn die Viruslast der Mutter unter der Nachweisgrenze liegt. Wichtig sind regelmäßige ärztliche Untersuchungen und eine gute Betreuung durch eine gynäkologische Praxis, HIV-Schwerpunktpraxis oder HIV-Ambulanz.

4. Symptome einer HIV-Infektion

Tückisch: Eine Infektion bleibt oft lange unbemerkt.

Die ersten Symptome einer HIV-Infektion sind unspezifisch und klingen i. d. R. nach kurzer Zeit von allein wieder ab. Daher kann es sein, dass die Krankheit nicht direkt erkannt wird und Tests für die Diagnose einer HIV-Infektion nicht angewendet werden.

Mögliche Symptome in den drei Stadien einer HIV-Infektion

Virusmenge:

Rasante Vermehrung der Virenzahl

Mögliche Symptome

- Fieber

- Abgeschlagenheit

- Mandel- und Lymphknotenschwellungen

- Hautausschlag

- Müdigkeit und Unwohlsein

- Starker Nachtschweiß

- Durchfall

- Muskelschmerzen

Virusmenge:

Virusmenge sinkt, Immunsystem kann das Virus eine gewisse Zeit unter Kontrolle halten

Mögliche Symptome

- Geschwollene Lymphknoten

- Nachtschweiß

- Gastrointestinale Beschwerden, z. B. langanhaltender Durchfall (> 1 Monat)

- Pilzinfektionen der Haut, Mund, Rachen, Vagina (> 1 Monat)

- Hauterkrankungen, z. B. Gürtelrose

- Fieber, das keine andere Ursache hat

Virusmenge:

Virusmenge steigt wieder, Immunsystem ist stark geschädigt

Mögliche Symptome

Infektionen, die wegen des stark beeinträchtigten Immunsystems entstehen können:

- Lungenentzündung (Pneumocystis-Pneumonie)

- Pilzerkrankungen, z. B. der Speiseröhre

- Krebserkrankungen, z. B. Kaposi-Sarkom, Gebärmutterhalskrebs, Lymphome (bösartige Tumore des Immunsystems)

Lernen Sie hier mehr über die einzelnen Phasen einer HIV-Infektion

Kurze Zeit nach einer HIV-Übertragung vermehrt sich das Virus rasant. Es sind viele Viren im Blut und etwas zeitversetzt auch im Sperma und Flüssigkeitsfilm auf den Schleimhäuten von Vagina, Enddarm und Penis. Die Ansteckungsgefahr ist in dieser Zeit besonders groß. Gleichzeitig nimmt die Zahl der T-Helferzellen ab, da diese von HI-Viren befallen und zerstört werden. In dieser akuten Phase der Infektion können – müssen aber keine – Krankheitszeichen auftreten. Die Symptome einer akuten Infektion können Fieber, Abgeschlagenheit, Hautausschlag, Durchfall, Muskelschmerzen sein – vergleichbar mit grippeähnlichen Symptomen. Ein Rückschluss auf eine HIV-Infektion aufgrund von Symptomen ist aber nicht möglich. Diese bleiben für 7 – 10 Tage bestehen und verschwinden dann wieder.

Ohne konkreten Verdacht wird die HIV-Diagnose zu diesem Zeitpunkt kaum gestellt. Nicht jeder Arzt und jede Ärztin denkt sofort an eine HIV-Infektion als Ursache für die Beschwerden. Wenn es ein Ansteckungsrisiko gab, sollte der Arzt bzw. die Ärztin darüber informiert werden, damit eine Blutuntersuchung angeordnet werden kann, mit der die HIV-Infektion festgestellt werden kann.

Auf die Phase der akuten Infektion folgt die Phase der chronischen Infektion. Diese kann einige Monate bis zu mehreren Jahren dauern und es treten meist keine HIV-Symptome auf. Das Virus vermehrt sich während dieser Zeit nur moderat. Der Nachweis HIV-spezifischer Antikörper im Blut kann in dieser Phase der einzige Hinweis auf eine bestehende Infektion mit HIV sein.

Auch wenn keine Symptome zu spüren sind, vermehrt sich das Virus weiter und schädigt nach und nach das Immunsystem und innere Organe (Niere, Nerven, etc.). Die Zahl der T-Helferzellen und ihre Funktionsfähigkeit nehmen mit fortschreitender Krankheitsdauer immer mehr ab.

Die Verläufe und Krankheitsbilder unterscheiden sich dabei von Mensch zu Mensch und auch bei ein und derselben Person können sich beschwerdefreie Phasen mit Phasen, in denen deutliche HIV-Symptome auftreten, abwechseln.

Wenn das Immunsystem durch das HI-Virus geschädigt ist, kommt es zu schweren Erkrankungen, die das Krankheitsbild AIDS kennzeichnen. Die Ursache für die Schädigung des Immunsystems ist die starke Verminderung der T-Helferzellen im Blut, welche zu opportunistischen Infektionen führt.

Opportunistisch sind sie deshalb, weil sie bei Menschen mit einem intakten Immunsystem keine schädigenden Wirkungen entfalten. Sie treten im Median 8 Jahre nach der Infektion auf, wenn sie bis dahin nicht erkannt oder nicht behandelt wurden. Von den Menschen, die heute mit dem HI-Virus leben, weiß ein beträchtlicher Teil nicht, dass er an einer HIV-Infektion leidet.

AIDS kann bei rechtzeitiger Behandlung vermieden werden, und AIDS-Symptome können durch eine HIV-Therapie rückgängig gemacht werden.

Dafür ist es notwendig, sich auf HIV testen und rechtzeitig behandeln zu lassen. Dank der heutigen Therapiemöglichkeiten kann man gut und lange mit HIV leben, ohne an AIDS zu erkranken.

5. HIV: Diagnose & Tests

Der HIV-Test wird von Gesundheitsämtern, Checkpoints von Aidshilfen und Laboren – teils anonym und kostenlos – angeboten. Auch Selbsttests sind verfügbar. Eine Beratung vor dem Test und am besten auch nach Erhalt des Testergebnisses ist jedoch angebracht.

Nach Beratungsstellen in der Nähe kann man auf der Homepage der Deutschen Aidshilfe suchen.

Ein Test kann grundsätzlich auch von allen Hausärztinnen und Hausärzten und Gynäkolog:innen durchgeführt werden. Besteht ein Verdacht auf eine HIV-Ansteckung, beispielsweise bei Vorliegen von HIV-Symptomen oder nach Risikokontakt, wird dieser Test von der Krankenkasse übernommen.

Der HIV-Test

Für einen HIV-Test kann es mehrere Gründe geben. So sollte z. B. jeder Schwangeren ein HIV-Test angeboten werden. Für jede Person, die eine Risikosituation hatte, kann es wichtig sein, sich durch einen Test Gewissheit zu verschaffen – oder auch zur Klärung seines Status in einer Partnerschaft.

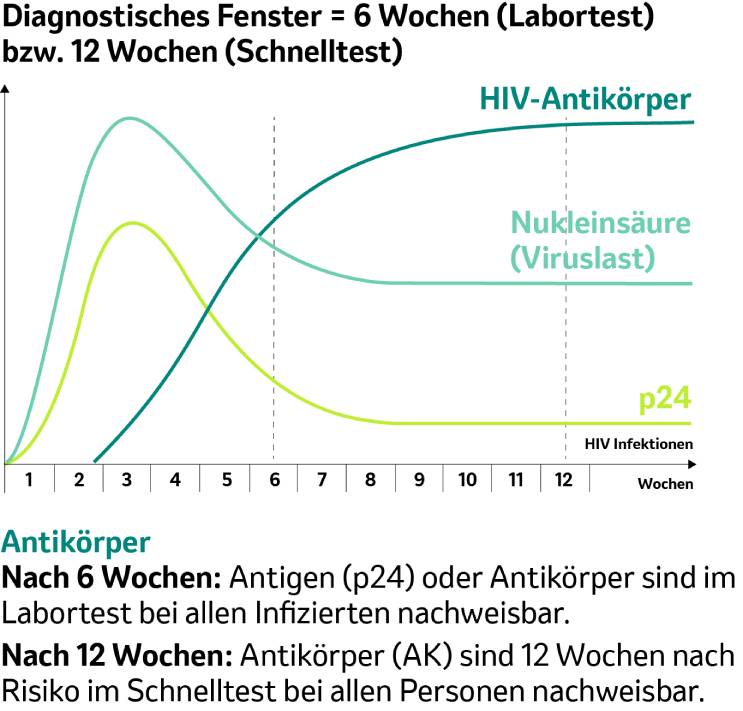

Bei einem indirekten HIV-Test wird nicht nach dem Virus selbst gesucht, sondern nach Antikörpern (das sind Eiweiße, welche Infektionserreger neutralisieren können), die das Immunsystem gegen das HI-Virus bildet. Im Fall einer HIV-Übertragung beginnt die Antikörperproduktion frühestens nach 2 Wochen und im Durchschnitt benötigt der Körper 6 – 12 Wochen für die Produktion nachweisbarer Antikörper.

Daher ist ein HIV-Test unmittelbar nach einer möglichen Übertragung nicht aussagekräftig, da noch keine HIV-Antikörper gebildet wurden (diagnostisches Fenster). Jeder positive Erstbefund muss durch eine Zweitprobe bestätigt werden, um eine Verwechslung auszuschließen. Eine HIV-Infektion kann daher erst 3 Monate nach möglicher Übertragung mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Im umgekehrten Fall ist ein negatives Testergebnis nur dann ausreichend sicher, wenn in den zurückliegenden 3 Monaten kein (erneuter) Risikokontakt vorlag. In der Zeit sollten Kondome benutzt werden.

Die Diagnose „HIV-positiv“ heißt, dass HIV-Antikörper im Blut nachgewiesen wurden, also eine Ansteckung mit dem Virus vorliegt. Bei einem positiven Testergebnis kann und sollte möglichst schnell eine Therapie mit virushemmenden Medikamenten begonnen werden. Bei konsequenter und erfolgreicher Therapie kann man gut und lange mit HIV leben.

Eine bestätigte HIV-Infektion wird nichtnamentlich direkt an das Robert Koch-Institut meldepflichtig.

Werden keine Antikörper gefunden, fällt der Test negativ aus. Ein negatives Testergebnis ist nur dann ausreichend sicher, wenn innerhalb des diagnostischen Fensters kein erneuter Kontakt mit dem Virus stattgefunden hat.

Die Bezeichnung „diagnostisches Fenster“ steht für den Zeitraum zwischen Übertragung des Erregers und dem erstmaligen Auftreten messbarer Infektionsmarker wie Antikörper oder Antigene. In diesem Zeitraum trägt man das Virus bereits im Körper, aber der Test auf die Infektion schlägt noch nicht an. Je nach verwendetem Test ist eine Infektion schon nach 6 (z. B. Labortests) bis spätestens nach 12 Wochen nachweisbar.

- Verfügbarkeit: Verfügbar beim Gesundheitsamt, einem Checkpoint oder bei einer regionalen Anlaufstelle der Deutschen Aidshilfe. Der HIV-Test kann anonym und mit Beratung durchgeführt werden. Der Test kann auch beim Hausarzt / bei der Hausärztin gemacht werden. Dort wird der Test namentlich durchgeführt und das Ergebnis wird in der Patientenakte vermerkt.

- Testverfahren: Entnahme von Blut aus der Armbeuge und in ein Labor geschickt

- Testprinzip: Detektion von HIV-Antikörpern und HIV-Antigenen

- Kosten: In der Regel zwischen 10 und 26 € (je nach Einrichtung), beim Arzt / bei der Ärztin kann bei Verdacht auf eine HIV-Infektion über die Krankenkasse abgerechnet werden

- Zeit bis zum Ergebnis: einige Tage (Falls der Labortest positiv ist, wird gleich ein Bestätigungstest gemacht)

- Wichtige Rahmenbedingungen und Zeiten: Der HIV-Labortest kann frühestens zwei Wochen nach einem möglichen Risikokontakt nachweisen, ob man HIV-positiv ist. Ein zuverlässiges, negatives Ergebnis, also eine sichere Bestätigung, dass man NICHT infiziert ist, ist jedoch erst 6 Wochen nach einem Risikokontakt möglich, da es so lange dauert, bis Antikörper zum Nachweis einer Infektion gebildet werden.

- Verfügbarkeit: Verfügbar beim Gesundheitsamt, einem Checkpoint oder bei einer regionalen Anlaufstelle der Deutschen Aidshilfe. Der HIV-Test kann anonym und mit Beratung durchgeführt werden.

- Testverfahren: Entnahme von ein paar Tropfen Blut aus der Fingerkuppe

- Testprinzip: Detektion von HIV-Antikörpern

- Kosten: In der Regel zwischen 10 und 26 € (je nach Einrichtung)

- Zeit bis zum Ergebnis: einige Minuten (Falls der Schnelltest positiv ist, muss das Ergebnis bestätigt werden. Dafür wird eine zweite Blutprobe ins Labor geschickt und man bekommt das Ergebnis nach ein paar Tagen.)

- Wichtige Rahmenbedingungen und Zeiten: Der HIV-Schnelltest kann eine HIV-Infektion bereits 3 Wochen nach der möglichen Ansteckung nachweisen. Eine verlässliche Aussage, dass man NICHT infiziert ist, gibt der Schnelltest jedoch erst frühestens 12 Wochen nach der Risikosituation.

- Verfügbarkeit: Den HIV-Selbsttest bekommt man zum Beispiel bei einer Aidshilfe, in Apotheken und Drogerien oder kann ihn im Internet bestellen. Diesen Test kann man selbständig zu Hause machen (Wichtig ist, dass die Tests ein CE-Zeichen haben, für die Anwendung durch Laien entwickelt wurden und in Europa zugelassen sind. Zugelassene Tests finden Sie auf der Seite des Paul-Ehrlich-Instituts.)

- Testverfahren: Entnahme von ein paar Tropfen Blut aus der Fingerkuppe

- Testprinzip: Detektion von HIV-Antikörpern

- Kosten: Die Kosten pro Test betragen ab 20 €.

- Zeit bis zum Ergebnis: wenige Minuten (Der Selbsttest kann frühestens zwölf Wochen nach einem Risikokontakt sicher bestätigen, dass man NICHT mit HIV infiziert ist.)

- Wichtige Rahmenbedingungen und Zeiten: Eine bestehende HIV-Infektion nachweisen kann er oft schon früher. Diese HIV-Schnelltests sind nur zur ersten Orientierung gedacht. Daher sollte das Testergebnis mittels herkömmlichem HIV-Test in einem Routine-Labor bestätigt werden.

- Verfügbarkeit: Beim HIV-Einsendetest registriert man sich online (www.samhealth.de). Nach einem kurzen telefonischen Beratungsgespräch erhält man per Post ein Paket mit Testmaterialien.

- Testverfahren: Entnahme von ein paar Tropfen Blut aus der Fingerkuppe. In einem vorfrankierten Umschlag sendet man diese Proben an ein Labor.

- Testprinzip: Detektion von HIV-Antikörpern

- Kosten: Das erste Testkit kostet 75 €, jedes weitere Kit 59 €

- Zeit bis zum Ergebnis: wenige Tage

- Wichtige Rahmenbedingungen und Zeiten: Wenn die Proben negativ sind, bekommt man eine Mitteilung per SMS. Bei positiven Proben wird man um einen Rückruf gebeten. s.a.m health ist geeignet für Personen, die einen regelmäßigen Bedarf an HIV-Tests haben.

- Verfügbarkeit: Verfügbar beim Arzt oder Ärztin oder bei einigen Checkpoints der Aidshilfen

- Testverfahren: Er dient in der Regel zur Therapiekontrolle, kann aber auch als Bestätigungstest eines vorherigen positiven Ergebnisses eingesetzt werden.

- Testprinzip: Nachweis von HI-Viren selbst

- Kosten: Wenn kein begründeter Risikoverdacht vorliegt, müssen die Kosten meist privat getragen werden (35 – 130 €)

- Wichtige Rahmenbedingungen und Zeiten: Der Nachweis einer HIV-Infektion ist mittels HIV-PCR möglich. Eine Infektion kann so ca. 5 Tage früher als durch z. B. einen Labortest nachgewiesen werden. PCR-Tests sind in der Regel nicht dafür geeignet, um eine HIV-Infektion auszuschließen. Hierfür sollte ein Labor-, Schnell- oder Selbsttest zum Einsatz kommen.

6. Therapie einer HIV-Infektion

HIV ist nicht heilbar, aber dank Medikamenten gut behandelbar. Bei konsequenter und gut funktionierender Therapie können Menschen mit HIV gut und lange leben. Ein rechtzeitiger Beginn der HIV-Therapie sowie die lebenslange und regelmäßige Einnahme der Medikamente sind sehr wichtig, auch um den Ausbruch von AIDS zu verhindern. Diese Medikamente nennt man auch HIV-Therapie oder antiretrovirale Therapie.

Zur Therapie der HIV-Infektion stehen heute eine Vielzahl von Medikamenten zur Verfügung. Sie unterbinden die Virusvermehrung. Das gelingt allerdings nur dauerhaft, wenn eine Kombination mehrerer Medikamente unterschiedlicher Substanzklassen, das heißt mit unterschiedlichen Wirkprinzipien, eingenommen wird.

Ein Medikament allein würde nicht ausreichen, denn bei der Vermehrung von HIV entstehen aufgrund der hohen Mutationsrate viele verschiedene Varianten des Virus. Darunter befinden sich immer einige, die gegen eines oder mehrere Medikamente einer Substanzklasse resistent sind. Deshalb ist es auch so wichtig, dass die Medikamente regelmäßig eingenommen werden – denn nur dann kann es zu einer dauerhaften Unterdrückung der Virusvermehrung kommen. Die Therapie muss außerdem lebenslang eingenommen werden und zudem zum Lebensalltag passen.

Die aktuellen Leitlinien der Deutschen AIDS-Gesellschaft e. V. empfehlen, die HIV-Therapie so früh wie möglich einzuleiten. Ein zeitiger Einsatz der Therapie zielt darauf ab, schwere Erkrankungen und somit das AIDS-Stadium gar nicht erst auftreten zu lassen.

Welche Ziele eine HIV-Therapie noch hat:

- Unterdrückung der Virusvermehrung

- Wiederherstellung des Immunsystems

- Unterdrückung infektionsbedingter Symptome

- Normalisierung der Lebenserwartung und Lebensqualität

- Senkung des Risikos einer HIV-Übertragung auf andere Personen

Die Medikamente gegen HIV wirken nur dann richtig, wenn sie regelmäßig zum vorgeschriebenen Zeitpunkt eingenommen werden. Werden diese Einnahmevorschriften nicht eingehalten, die Tabletten zum Beispiel seltener oder in niedrigerer Dosierung eingenommen, können sie ihre Wirksamkeit verlieren.

Denn wenn zu wenig von den Wirkstoffen im Körper ankommen, kann sich HIV wieder vermehren. Und nicht nur das: Es können Resistenzen entstehen, sodass die Therapie gar nicht mehr wirkt.

Wer mit der antiretroviralen Therapie beginnt, muss sich darüber im Klaren sein, dass die Therapietreue (auch Compliance oder Adhärenz genannt) der Schlüssel zum Erfolg der Therapie ist. Einmal begonnen, sollte die Therapie dauerhaft fortgeführt werden. Die Medikamente können nicht einfach abgesetzt werden, auch nicht bei Symptomfreiheit oder eventuellen Nebenwirkungen.

Nebenwirkungen oder die Angst vor Nebenwirkungen sind ein häufiger Grund, warum die Therapie nicht nach Vorschrift eingenommen wird. Wer Schwierigkeiten hat, seine Medikamente regelmäßig einzunehmen, sollte darüber mit seinem Arzt oder seiner Ärztin sprechen. Manchmal gibt es Möglichkeiten, auf andere Medikamente umzusteigen, die besser verträglich sind.

Menschen mit HIV leben heute dank der guten Therapiemöglichkeiten länger als Menschen, die sich in den Anfangszeiten der HIV-Pandemie angesteckt haben. Ihre Lebenserwartung ist mit der von nicht Infizierten nahezu vergleichbar.

Dennoch rücken im Laufe der Erkrankung und mit dem Älterwerden andere Erkrankungen in den Vordergrund, welche die Lebenserwartung beeinträchtigen können. Diese Erkrankungen bezeichnet man als Begleiterkrankungen.

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass sich die zusätzlich einzunehmenden Medikamente einer Begleitmedikation mit der HIV-Therapie vertragen und gut kombiniert werden können. Damit können Wechselwirkungen vermieden werden, die die Wirkung der HIV-Medikation beeinträchtigen könnten.

Arzneimittel, die zur Behandlung von Begleiterkrankungen eingesetzt werden, können in ihrer Wirkung durch HIV-Medikamente beeinflusst werden oder umgekehrt deren Wirkung verstärken oder abschwächen. Dies kann zum Beispiel Antidepressiva, Antibiotika, Blutverdünner, Hochdruckmittel, Beruhigungsmittel, Schmerzmittel und viele andere Substanzen betreffen.

Manche HIV-Medikamente verzögern z. B. den Abbau von Drogen im Körper. Das heißt: Die Drogen wirken länger und stärker. Der Genuss von Alkohol kann die Nebenwirkungen von HIV-Medikamenten verstärken. Scheinbar harmlose Substanzen wie Johanniskraut können sich ungünstig auf die HIV-Therapie auswirken.

Wichtig ist es daher, den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin immer darüber zu informieren, welche Nahrungsergänzungsmittel, Medikamente, Substanzen oder Drogen zusätzlich zu den HIV-Medikamenten eingenommen werden, damit die HIV-Behandlung angepasst werden kann.

Ziel der HIV-Therapie ist, die Virusvermehrung zu hemmen und die Zahl der T-Helferzellen zu steigern. So kann sich das Immunsystem erholen und lebensbedrohliche Infektionen abwehren. Die Therapie kann auch davor schützen, dass HIV (beim Sex) auf andere übertragen wird. Ob dies mit der gewählten Therapiekombination gelingt, lässt sich anhand von 2 Laborwerten ablesen:

- Viruslast: also die Zahl der Viren im Blut. Gemessen wird die Zahl der Viruskopien pro Milliliter Blutplasma. Als Therapieerfolg gilt eine HIV-RNA von dauerhaft unter 50 Kopien/ml.

- Zahl der T-Helferzellen: Die Zahl der T-Helferzellen verrät in welchem Ausmaß das Immunsystem bereits geschädigt ist. Sie zeigt an, wie viele T-Helferzellen in einem bestimmten Volumen Blut vorhanden sind (Normbereich 500 – 1.500 Zellen/µl Blut). Das Ausmaß wird allerdings auch durch Alter, Begleiterkrankungen und andere Faktoren beeinflusst.

Wann kann von Therapieerfolg gesprochen werden?

n = n: Keine Viren nachweisbar = HIV nicht mehr übertragbar

Als Therapieerfolg gilt ein Absinken der Virusmenge unter die Nachweisgrenze von 50 Viren/ml Blut. Wenn die Viruslast unter diesen Wert gesunken ist, gelten Menschen mit HIV als nicht mehr infektiös, das heißt, das HI-Virus kann nicht mehr übertragen werden: nicht nachweisbar = nicht übertragbar (n = n). Dies sollte etwa 3 – 4 Monate und bei anfänglich hoher Viruslast nach 6 Monaten nach Therapiebeginn erreicht sein.

Parallel zur Abnahme der Viruslast sollte nach Beginn der Therapie die Zahl der T-Helferzellen wieder ansteigen. Das Immunsystem erholt sich und der Körper ist nicht mehr so anfällig für Erkrankungen.

Je höher die Viruslast, desto stärker die Schädigung des Immunsystems. Bei einer HIV-RNA oberhalb von 200 Kopien/ml ist ein Therapieversagen wahrscheinlich.

Unter einer HIV-Therapie sollte regelmäßig alle 3 – 6 Monate eine Kontrolle der Blutwerte durch den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin erfolgen. Untersucht wird in der Regel die Anzahl der T-Helferzellen, die Viruslast (HIV-RNA) und Routine-Blut-Parameter.

Hierfür wird der PCR-Test genutzt, da er nicht nach Antikörpern sucht, sondern nach HIV selbst. Somit wird er zur Kontrolle eingesetzt, um zu zeigen, ob eine HIV-Therapie wirkt. Dies ist der Fall, wenn die Vermehrung von HIV mittels der Medikamente so weit gehemmt wird, dass keine Viren mehr nachweisbar sind.

7. Leben mit HIV

Wie sehr beeinflusst deine HIV-Therapie eigentlich deinen Alltag?

Manche Menschen erleben unter ihrer Therapie Veränderungen wie Gewichtszunahme, haben Schlafprobleme oder Herausforderungen mit der Einnahme ihrer Medikamente – und bringen diese nicht immer direkt mit ihrer Therapie in Verbindung. Fühlst du dich durch deine Therapie eingeschränkt? Auf dieser Seite findest du Beiträge zu möglichen Nebenwirkungen deiner Therapie und Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln. Hole dir hier Informationen und Impulse, damit du darüber mit deiner Ärztin oder deinem Arzt ins Gespräch kommen kannst. Es gibt die Möglichkeit, auf andere Medikamente umzusteigen, die besser verträglich oder einfacher für dich persönlich in der Handhabung sind. Therapietreue ist der Schlüssel zum Erfolg der Therapie.

Gewicht und HIV

Welche Empfehlungen gelten für Menschen mit HIV und Adipositas? Wie genau entsteht überhaupt Übergewicht? Die Antworten darauf und weitere spannende Fakten rund um die Themen Gewicht und HIV finden Sie hier.

HIV und Schlafstörungen

Schlaf ist ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Lebens. Warum Schlaf so wichtig ist und mehr zum Thema HIV und Schlafstörungen, erfahren Sie in unserem Beitrag.

HIV und Wechselwirkungen

Gibt es Wechselwirkungen zwischen HIV-Medikamenten und frei verkäuflichen Arzneimitteln oder Pflanzenextrakten? Erfahren Sie hier mehr über mögliche Risiken!

HIV und Nahrungsaufnahme

Welche Rolle spielt die Nahrungsaufnahme bei der Einnahme der HIV-Therapie? Inwiefern kann eine Mahlzeit die Aufnahme des Wirkstoffs vom Körper beeinflussen?

Cholesterin und HIV

Cholesterin – diesen Begriff hat jeder Mensch schon einmal gehört. Doch was genau ist Cholesterin, wie können erhöhte Cholesterinwerte entstehen und wie kann die ART damit zusammenhängen?

Menschen mit HIV erzählen über ihr Leben

Mitten im Leben mit HIV: In diesem Video berichten Ihnen 3 Menschen mit HIV offen und ehrlich über ihren Beruf, ihre Familie, ihre Freizeit und von ihrem Alltag mit der Diagnose. Schauen Sie jetzt rein!

OPG Spezial Mai 2024

Welche Herausforderungen in der HIV-Forschung liegen und wie Menschen sich im Kampf gegen das HI-Virus engagieren, lesen Sie in der OPG-Sonderausgabe „HIV/AIDS: Status Quo und Herausforderungen“.

Wegweiser AIDS und HIV in 10 Sprachen

Der Mimi-Wegweiser wurde mit Migranten für Migranten erstellt. Dieser ist in 10 Sprachen verfügbar und liefert Wissen zu HIV/AIDS, Schutzmaßnahmen und Therapieoptionen.

Überwinde deine #HIVorurteile

Über HIV gibt es nach wie vor viele Vorurteile. Welche sich weiterhin hartnäckig in der Gesellschaft halten und Fakten hierzu erfahren Sie hier. Für mehr Aufklärung und gegen Unwissenheit!

Gleichung für mehr Gleichheit

Was genau soll „Gleichung für mehr Gleichheit“ bedeuten? Was hat der Ausdruck n = n damit zu tun? Und wie hängt die HIV-Therapie mit all dem zusammen? Die Antwort darauf und mehr finden Sie hier.

40 Jahre HIV

Was hat sich im Bereich HIV in den letzten Jahrzehnten getan? Wo sind wir gestartet, welche Meilensteine hat es seitdem gegeben und wo stehen wir heute? Einen kurzen Einblick dazu erhalten Sie hier.

DE-NON-01595 08/25